『対比』という言葉に導かれて――須田悦弘「碁会所」

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカイブより」。今回は須田悦弘による家プロジェクト「碁会所」(2006年)について紹介します。

「碁会所」という名称は、昔、碁を打つ場所として島の人々が集まっていたことに由来します。建物と庭の敷地全体を作品空間として、当時のアートディレクターと須田悦弘が手がけ、内部には速水御舟による「名樹散椿」から着想を得てつくられた木彫の「椿」が展示されています。

須田の作品はベネッセハウス ミュージアムの「雑草」(2002年)のように、既存の建物のスペースに入り込むスタイルのものもありますが、「碁会所」では、建物と庭と木彫の植物をつくり、それらから成る空間そのものが作品となっています。須田は建物を建てる過程に携わったことを振り返って、「対比」という言葉に導かれたと語っています。「碁会所」における「対比」とはどのようなものなのでしょうか。

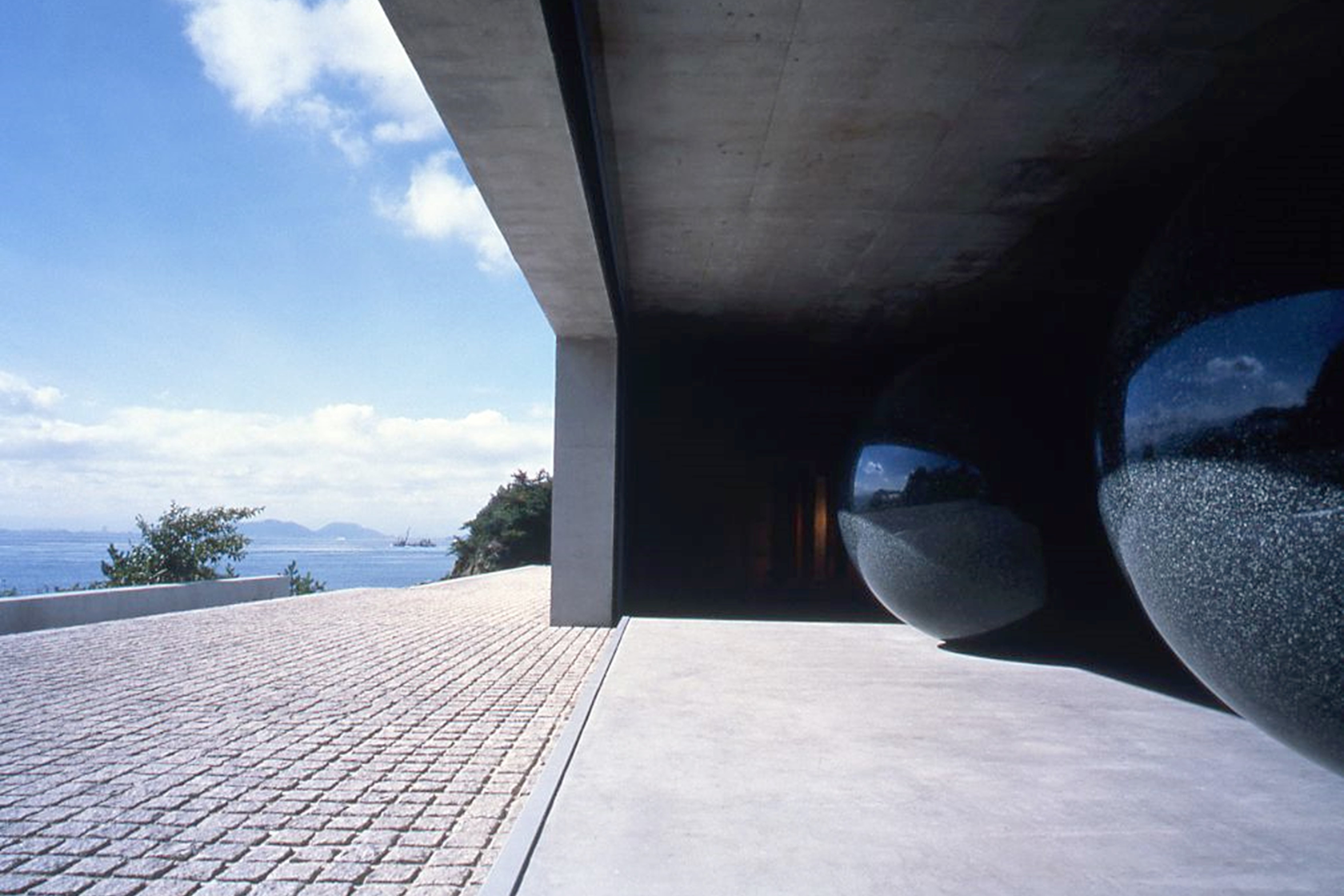

建物は二つの四畳半の空間で構成されており、入口から延びる通路をはさんで対になっています。

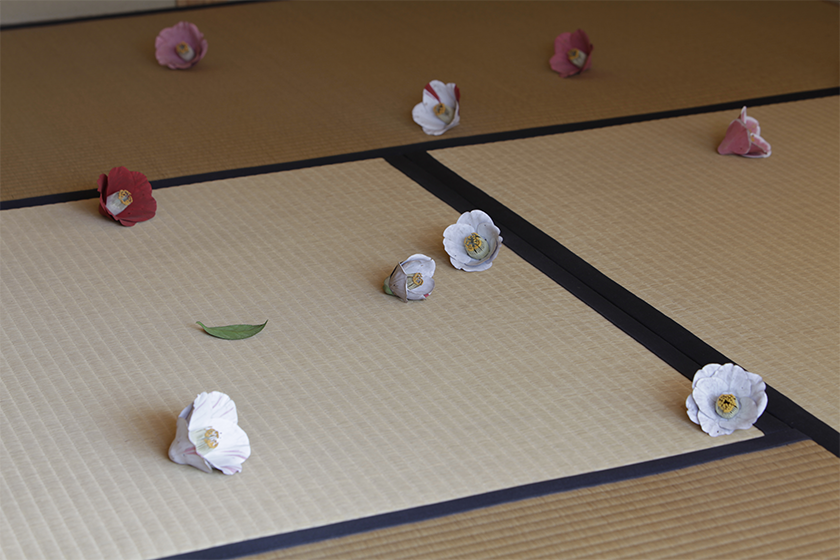

庭側から向かって左側の部屋の中には23輪の椿の花と葉が一枚、点在しています。右側の部屋は、一見何も展示されていない印象を受けますが、実は作品が置かれています。複数がちりばめられる空間と作品が無いかのように見せる空間もまた対をなしています。

左側の部屋の中に置かれた椿の花と葉は本物のように見えますが、実は須田が彫り出した木彫作品です。すべて

部屋の前の庭には、五色椿※2が植えられており、12月から2月ごろの花盛りには木に咲く椿が、開花時期の終盤には、花ごと落ちた椿が地面に見られます。須田が生み出した木彫の椿と、庭に咲く本物の椿との対比が際立ちます。

※1モクレン科ホオノキ属の落葉広葉樹。日本各地に自生する。材質はやわらかく、彫刻材や漆器素地、版木などに用いられる。

※2通常の品種とは異なり、1本の木で、赤、白、ピンクなど多様な色と模様の花を咲かせる。

「『対比』という言葉に導かれまして――。左右に二つの同じ空間がある。人工物の椿と庭に植わっている本物の椿。どの場面においても対比というのが『碁会所』のキーワードとなっていますね」(須田悦弘)

(2007年10月6日 家プロジェクト7軒公開記念トークⅠ)

「碁会所」は空間や時間のなかで様々な対比が繰り広げられる重層的な作品になっており、無と有、本物と偽物、虚と実といった対概念を思い起こさせます。ここでご紹介したことのほかにも「碁会所」の中の対比を目にすることができるかもしれません。空間に身を置き、お客様ご自身に見つけていただければと思います。

同じカテゴリの記事

2024.10.11

大地は作品の一部である――ウォルター・デ・マリア《見えて/見えず 知って/知れず 》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2024.04.30

半田真規《無題(C邸の花)》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.12.28

犬島の多様な風景を再発見する

――荒神明香《コンタクトレンズ》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.11.24

土地・建物の歴史を未来へつなげる試み

――ANDO MUSEUM

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.10.23

もう1つの巡礼への道

――クリスチャン・ボルタンスキー「ささやきの森」

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.08.10

隣接する公園と宮浦ギャラリー六区との関係

――開かれた交流の場を目指して

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...