横尾忠則 後編「わからない力により画家の道へ~『呪われた』人生から『祝福された』人生へ 」

画家になりなさいという啓示

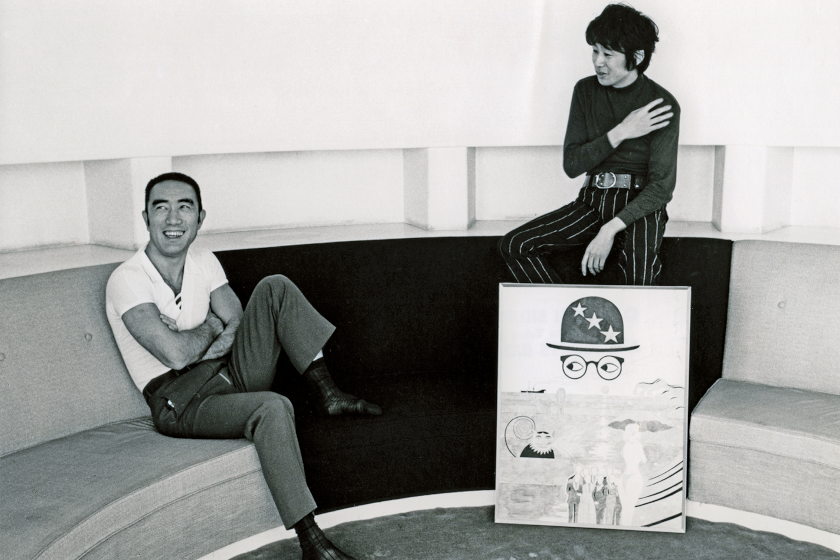

グラフィック・デザイナーとして大きな成功を収めていた1980年7月、横尾はニューヨーク近代美術館で観たパブロ・ピカソの個展に衝撃を受け、絵画の道を究めることを決意する。いわゆる「画家宣言」である。実際は、1960年代にも絵画を描いており、本人が宣言をしたわけでもなく、話を聞いた記者が過去の横尾の隠居宣言にかけて、そのように書いただけだが、その時のことを横尾は、「ピカソ展を見ている時に、画家になりなさいという啓示を受けたような、大きな衝動が起こった。自分の意思によるものではなく、何かわからない力によって呪われたと思った。グラフィック(・デザイン)に関してはトップを走っているという自負があったが、それを瞬時に捨ててしまうぐらい、『絵を描く』という衝動が大きかった」と言う。

この時、横尾が反応したのは、ピカソの作品というよりも、自らの本能を第一とし、それに芸術を従わせた彼の生き方である。それまではあまり意識していなかったというが、やはりクライアントの要望に応えることが前提のグラフィック・デザインの仕事から、100%自己に忠実でいられる仕事へとシフトしたい、また未知の世界で自身を試したいという思いもあったようだ4。

こうして、絵画の領域へと移行した横尾は、以降、古今東西の美術史や宗教、神話など様々なテーマに果敢に取り組んでいく。1980年代半ばには、ボディー・ビルダーでパフォーマンス・アーティストのリサ・ライオンとのコラボレーションを通して、両性具有的な肉体の神々しさや自然と人間の一体化した姿等を積極的に描くことで身体性の回復を試みたり、陶板による作品制作にも挑戦したり、徐々に「何を描くか」から、「いかに描くか」という技術の問題を探求するようになっていく。

1986年に磯崎新の設計によるアトリエが完成したことで、それまで広い制作場所を求めて様々な場所で公開制作をしていた横尾は、自身のアトリエでも色々な実験が出来るようになり、ガラスや鏡、羽根など色々な物質を画面上にコラージュしたり、キャンバスの上に短冊状のキャンバスを貼り合わせたり、複数のパースペクティブによる異なる次元を共存させるといった多次元的な画面構成を試みるようになる。こうして、模写やコラージュを基本にしつつも、自身の描き方を徐々に確立していくのである。

また、この頃から、夢にでてきた滝のモチーフが繰り返し描かれるようになる。人間の原始的な信仰の世界、浄化作用や瞑想の場、あるいは想像力の源泉ともいえる滝を描きたいという思いで、世界中の滝の絵葉書を1万枚以上集め、さらにそれらを用いてインスタレーションも制作している。

1990年代に入ると、まるで万華鏡を覗いているような、より複雑な画面構成となっていく一方で、横尾は子供時代の個人的な事象や故郷の風景、少年時代に読んだ絵物語 や小説、観た映画から想起される洞窟や密林、地下室への階段など、極めて自伝的なソースからイメージをコラージュして独特の世界を生み出していくことになる。

「10代のうちに、ヤバイとか、エグイとか、ダサイなどという不透明で洗練もされていない要素、整理できていない感情が内在され、自分の中に蓄積されていきます。その蓄積が、20歳以降の今日に至るまでの創作活動の中に、一種のパンドラの箱が広がるように飛び出していく。絵を描くことによって吐き出されたり、創作を通して徐々に発酵していくんです。そういう意味では、10代が原点ではないかなと。10代に体験したものや、思索、経験、記憶といったものですね5」

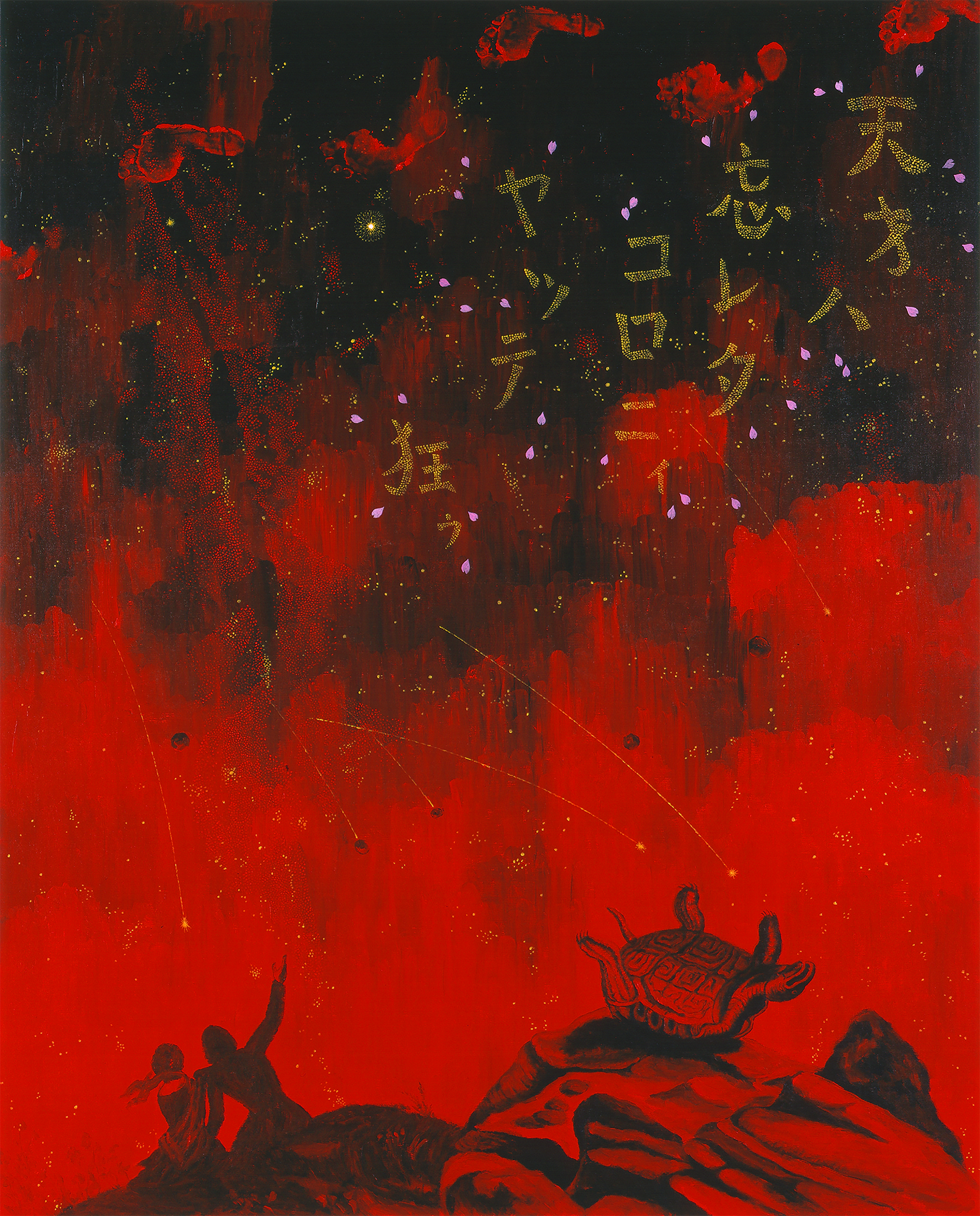

1990年代半ばからは、空襲によって赤く染まった空や死のイメージ、広大な宇宙空間や生の血の色も想起させる、赤と黒が混ざり合い画面全体を覆うかのような赤い絵画の連作に取り組むようになり、さらに2000年代に入ると「Y字路」シリーズに着手し、これらは横尾の代表作になっていく。後者は、西脇で過ごした少年時代の想い出の模型屋をフラッシュをたいて撮影した写真に、個人的なノスタルジーを超えて、人生の岐路や異界の入り口のような印象を抱いたことから生まれた作品で、以降、継続的に取り組んでいくこととなる。多くの人が原風景のようなイメージを思い浮かべるこのシリーズは、日曜画家のような写実的な表現もあれば、不自然に色彩豊かなものもあり、多様な展開が、その時々の横尾の心境や社会の空気を想起させなくもない。

例えば、2001年9月11日、アメリカ同時多発テロの映像をニュースで目撃した日に描かれた絵は、ショックで描き進められず、途中の粗い筆触が残ったままであり、2011年3月11日の東日本大震災を経て初めて発表された「Y字路」作品の画面は、驚くほどに真っ暗である。横尾の関心は画面上に、人間が生まれる瞬間に見る最初の光と、死にゆく瞬間に見る最後の光を同じ画面上に描くことであり、見えないものを描くのではなく、見えるものを見えないように消滅させる反絵画的行為だったというが、展示会場である横浜市内も含め各地で計画停電が行われている時期に制作・公開されたということもあり、震災直後の暗い街中や社会の不穏な空気を思い出させるものとなった。

その翌年、横尾は《如何に生きるか》というタイトルの作品を発表。横尾の芸術的探究はこれ以降、もはや「何を描くか」でも「いかに描くか」でもなく、「いかに生きるか」の問いに集約されていくのである。

4: 「横尾忠則ロング・インタビュー」「特集 横尾忠則」『美術手帖』、 2013年11月号、美術出版社、p39-40

5: 「横尾忠則ロング・インタビュー」「特集 横尾忠則」『美術手帖』、2013年11月号、美術出版社、p33

よく生きることはよく死ぬこと

2010年の瀬戸内国際芸術祭に際して、横尾は香川県豊島の空家屋一軒を使った展示を行った。それを契機として、2013年に新たに豊島の玄関口である港に面した家浦地区の古民家を改装して設立されたのが、豊島横尾館(建築:永山祐子)である。1984年に開館した磯崎新による西脇市岡之山美術館(現在は他作家の作品展示も実施)、2012年に開館した神戸の横尾忠則現代美術館に続く個人美術館である。存命の個人作家の作品を中心的に扱う施設が複数出来ること自体極めて珍しいが、それも膨大な作品数かつ内容の多様さゆえに成せる業であろう。

横尾の出身地に関連した2館とは異なり、横尾と縁もゆかりもない豊島に同館が設置されることになった理由は、第一に生と死が混在する横尾芸術の世界観にある。ベネッセアートサイト直島代表の福武總一郎からの誘いに、「大半の美術館は死に関する作品を嫌がるのに、福武さんは反対にそこに興味を持ってくれたことに驚いた」という。

「よく生きることは、よく死ぬこと。よく死ぬことは、よく生きること」という「よく生きること」の考察と、彼の作品世界が繋がっていることを読み取った福武の依頼に対し、横尾はアルノルト・ベックリンの《死の島》(1880年)に着想を得て、さらにジョルジョ・デ・キリコの絵など様々な源泉からインスピレーションを受け、鑑賞者が作品内部に入り込むことの出来る立体的なコラージュ空間を創り出した。赤や青といった原色の岩が並ぶ庭、三途の川や母体の羊水を感じさせる池、長生と美と青春の輝きと屍の山、大量の滝のイメージが無限に拡がり男性原理を象徴する塔(横尾によると、これは本当は黒ではなく赤でなければならなかったようだが)......。夢と現実、天国と地獄、すべてが渾然一体となった世界、横尾いわく「死の体験を通して無意識に生のエネルギーを放出しているような空間6」が現出した。あるいは福武の言う「宇宙があり、男と女がいて、生まれて死んでいく......。人生の最後に生きて良かったと思えるように生きたいと、人々が思える場所」は、また、両名にとって自分たちの葬式の場でもあるという。

土着性や戦前の生活・価値観、ソフトなエロチシズムと亜熱帯的な湿度を漂わせ、観念や言葉よりも肉体的、生理的な体験を提示する横尾の芸術空間が、瀬戸内海の離島に存在することの意味を考える時、三島由紀夫のテキストが思い出される。

「(...)何を喪失するともしれず、ただ喪失してゆく。ハバカリの匂いを、農村を、血の叫びを。......そして、何十年かのち、コンピューターに占領された日本のオフィスの壁には、横尾忠則のポスターだけが、日本を記念するものとして残されるであろう4」

現在に置き換えるならば、あるいは、何十年かのち、都市は高層ビルに占領され、アイデンティティを失った未来の日本では、離島の横尾の作品空間だけが、日本を記念するものとして残されることになるのだろうか――。

6: 2013年3月4日横尾忠則×永山祐子トークイベントにおける発言

4: 三島由紀夫「ポップコーンの心霊術――横尾忠則論」(1968年)は、写真集「私のアイドル」の序文として執筆された。『文豪怪談傑作選 三島由紀夫集 雛の宿』(ちくま文庫、2007)より引用。

宿命とともに

80代も半ばを過ぎた現在も、横尾は大半の時間をアトリエで過ごしている。100号、150号サイズのキャンバス作品を年100点ほど、つまり単純計算すると3日に1枚という驚異的なペースで、まさにピカソのように毎日描き続けているという。新型コロナウイルス感染症によるパンデミック以降も、自身の作品や写真を素材にマスクをコラージュした「WITH CORONA WITHOUT CORONA」をツイッターで発信。ステイホームで家によって制作時間がとれ、集中出来るようになったこともあるようだが、難聴や手の腱鞘炎といった身体の不調にもかかわらず、「寒山拾得」シリーズなどで画風を変えながら新たな自身を見出し続けている。

実は、2021年の東京都現代美術館での大規模な個展「GENKYO 横尾忠則 原郷から幻境へ、そして現況は?」の終了後、一度だけ描くことに飽きて辞めようと思ったことがあったらしいが、そう思ったことで逆に絵から解放され自由に描けるようになり、そこからまた気持ちを新たに絵が描けるようになったという。

2022年には心筋梗塞に見舞われ、死んでもおかしくない状況に陥ったが、奇跡的に命をとりとめた横尾は、しばらく絵を描くことを止められていたにもかかわらず、退院初日に嬉しさのあまり、一気に100号サイズを3点も描いてしまったそうだ。

「これは僕の宿命というか、絵を描かなければならない使命を持ってこの世に生まれてきた。死という問題と、形があるものはいつか壊れるという、終末的、ハルマゲドン的な感覚が根底にある。そして、常にその時に描いている作品がベストで、それが遺作だと思って描いている。でも、描き終わったら、こんなんでは駄目だと思い、また描き続ける......。

デザイナーから画家になった時は理不尽というか呪われたと思った。でも、今は呪われた人生ではなく祝福された人生だと思うようになった。祝福されるためには、呪いや地獄を通らないといけない。

絵を描くのもひとつの信仰というか、からからになった状態で向こうへ行ければ良い。自分の魂が執着を残さないで、向こうへ行けるように、描いて描いて描きむしって、からからになるまで描いていく」

優柔不断に育ち、運命が顔前に立ちはだかる度に逆らわず全て受け止め、死の恐怖でさえ、それを取り込むことで乗り越えようとしてきた横尾の生き様は、まさに「よく生きることはよく死ぬこと」「よく死ぬことはよく生きること」を体現している。

本稿は基本的に本人への聴き取りを基に構成。

その他、横尾忠則現代美術館館長補佐兼学芸課長の山本淳夫氏からも話を聞いた。

その他参考文献:

『GENKYO横尾忠則Ⅰ A Visual Story 原郷から幻境へ、そして現況は?』国書刊行会、2021年

『GENKYO横尾忠則Ⅱ Works 原郷から幻境へ、そして現況は?」国書刊行会、2021年

「特集 横尾忠則」『美術手帖』、2013年11月号、美術出版社

横尾忠則『言葉を離れる』、青土社、2015年

『豊島横尾館ハンドブック』福武財団、2014年

『冒険王・横尾忠則』、国書刊行会、2008年

『横尾忠則 森羅万象』、美術出版社、2002年

横尾忠則『ARTのパワースポット』筑摩書房、1993年

三木あき子みき あきこ

キュレーター、ベネッセアートサイト直島インターナショナルアーティスティックディレクター。パリのパレ・ド・トーキョーのチーフ/シニア・キュレーターやヨコハマトリエンナーレのコ・ディレクターなどを歴任。90年代より、ロンドンのバービカンアートギャラリー、台北市立美術館、ソウル国立現代美術館、森美術館、横浜美術館、京都市京セラ美術館など国内外の主要美術館で、荒木経惟や村上隆、杉本博司ら日本を代表するアーティストの大規模な個展など多くの企画を手掛ける。

同じカテゴリの記事

2023.08.04

内藤礼 後編「私は生きていることを喜んでいます」

自然の生気(アニマ)・人間と世界との連続性の探求 《きんざ》(2001)での体験...

2023.07.27

内藤礼 前編「私は生きていることを喜んでいます」

「豊島美術館」内藤礼《母型》2010年(写真:森川昇) 長年、多くのアート作品に...

2023.03.29

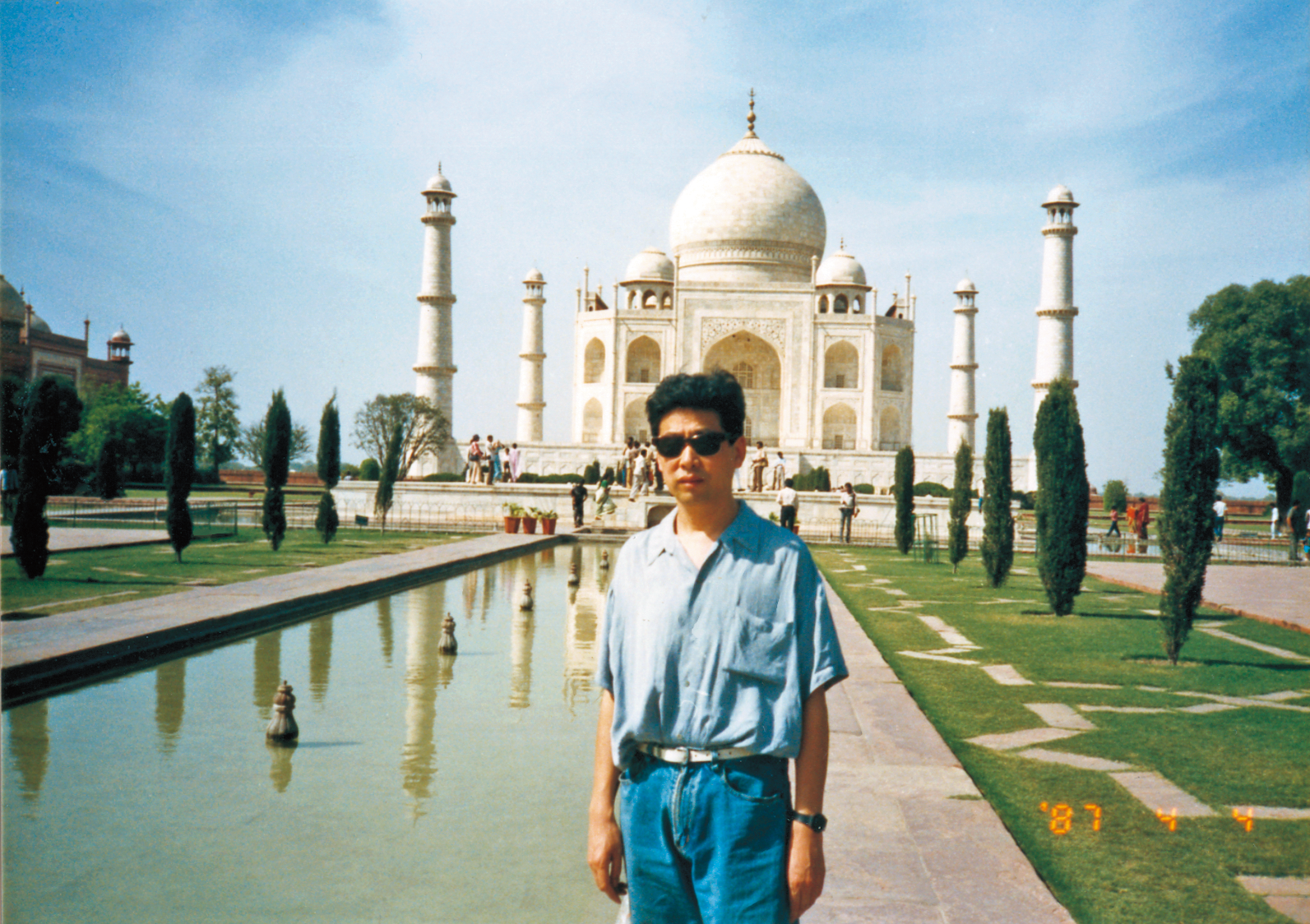

横尾忠則 前編「死とともに生き、描き続ける――横尾忠則の宿命と人生」

2022年12月、アトリエにて。 誰かと、ある時、ある場所に共に居合わせた偶然に...

2022.11.21

宮島達男 「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」後編

第2エポック 時の蘇生・柿の木プロジェクト(1996~) このように、憧れていた...

2022.11.21

宮島達男 「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」前編

宮島達男は、0が表示されず、1から9の数字を刻み続けるLED(発光ダイオード)の...

2022.10.19

大竹伸朗 後編「アート界から遠く離れ、日常のなかでアートを作り続けること」

宇和島へ 日本がバブル景気に沸いていた1988年、大竹伸朗は、愛媛県宇和島市にあ...