内藤礼 前編「私は生きていることを喜んでいます」

長年、多くのアート作品について書いてきたが、時に、何か文字にしてしまうことが、憚られるというか躊躇してしまうような作品に出会うことがある。私にとって内藤礼の作品は、その最たる例のひとつであるが、もちろん、それは決して書くことがないという意味でも、特別な知識を持った限られた人々だけを対象とするような小難しい作品というわけでもない。

内藤は、1980年代半ばより一貫して「地上に存在することは、それ自体、祝福であるのか」をテーマに、微かな風の動きで揺れる糸やリボン、天井から滴る水滴といった、見えるか見えないか、人が気付くか気付かないかというぎりぎりの儚さを通して、私たちを取り巻く日常の環境のなかに、根源的な生の光景を見出そうとしてきた。静謐で、どこか宗教的な空間を想起させなくもないその作品は、根本的に言語化出来ない領域を志向しており、説明に繋がるような批評や解釈の類は、作品のもつ無限の可能性を逆に削いでしまうのではないかと思わせるのである。

また、彼女はしばしば、つくるのではなく既にあるものに気付くような、自己表現ではない、作家の意識を超えたところにあるもの、あるいは意味を読み解くような作品ではなく、自身でも理解出来ないものを求めてきたと語っている。そうした彼女の作品を前にした時、より五感を研ぎ澄ませて感じること、それは、現代アートは難解でわからないと言う人々に向けてしばしば語られる、作品をただ感じれば良いというような話ではなく、作品を前にしたときの観る側の、時間をかけてじっくり見て、何かを感じ、気付こうとする姿勢が試されているような気がするのである。

こうして、どこにでもあるような身近な素材を用い、極めてミニマルな物量と所作で、場や空間を異なるものへと変化させ、言語化だけでなく、資本主義への吸収や、時代性をも軽々と超越するかのような、内藤の、非常にラディカルで独自のものづくりは、どのように発展してきたのだろうか―――。

ものづくりへの目覚め

内藤礼は1961年、広島の平和記念公園近くで生まれた。市の中心部で育ち、中高一貫の女子校に通う。幼少期より絵を描くのが得意だったようだが、そこに喜びを感じるようになったのは中学3年生の頃だという。それまでの美術の授業が、静物画などを描いて採点される単調なものだったのに対し、中学3年生からの先生は、文化祭のポスターを作るなど様々なことをさせてくれたらしい。なかでも、最も興味をひかれたのは絵本制作で、イルカの親子の物語という、いわゆる普通の絵本と、夢か現実かわからないような世界が展開する、より抽象的な絵本の制作に励んだ。それは内藤にとって、美術の世界への目覚めであり、また表現を通して空間と時間に触れる機会でもあったようだ。

そして内藤は、その先生を通して、東京に美術を専門に学べる美大があることを知り、絵を描くことに留まらない美術の幅の広さとの出会いから、より自由な表現が出来ると思われた武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科に進むことになる。

だが、いざ入学してみると思い描いていたイメージとは異なり、ほとんど美術とは無縁の生活を送ることになる。多くの時間を演劇・映画鑑賞や読書に費やし、授業は最低限出席するような状態だったらしい。

出生地の広島といえば、現代美術を専門に扱う国内初の公立美術館である広島市現代美術館が、1989年に開館している。内藤が高校生だったのはそれより前の、県立美術館しかなかった時代なので、現代アートとの接点がなかったのは理解出来るが、1980年代の東京はいわゆる「セゾン文化」が真っ盛りで、先進的な現代アートの展覧会が池袋や渋谷で次々と開催されていた頃である。にもかかわらず、足を運んだ美術の展覧会は、せいぜいひとつかふたつ、しかも友人の展示という、美大生でありながら東京のアートシーンに一切触れることのなかった、本人いわく「アートの空白の4年間」を経て、内藤は遂に卒業制作を通して、つくることに真剣に向き合うこととなる。

「精神的な風景、自分がそこにいることが許されるような場所をつくりたい」――その思いのもと、平面なのか立体なのか、そもそも自分が何を作ろうとしているのかさえ分からないにもかかわらず、何かに憑りつかれたように半年以上制作に没頭して作り上げた作品は、大学のテーブルを2つ寄せて作った台を白い布で覆い、その上に真っ白に塗った竹ひごやビニール、ビーズ、リボンなどをシンメトリーに配置して照明を当てた、自身の生の世界を俯瞰した箱庭や祭壇のようなものであった。

この一見、少女的で「ままごと」のような作品を見た周囲の人々から、「アート」とか言われたことで、内藤は自身の作りたいものがアート作品と捉えられるものであることを初めて意識する。また、「お賽銭を置きたくなる」という声があったこととも関係があるが、作品の前に立ったときに生まれた、何かに対する感謝のような気持ちが、ものをつくる理由だと感じたのだという。

そして、この自分の居場所を求めて生み出した《Apocalypse Palace》という1985年の卒業制作が、まさに「天啓」のごとく、彼女のアーティストへの道を切り拓くことになるのである。

アーティスト活動、そして世界へ

同作は、デザイン学科とは関係のないようなものを作った学生5人ほどの作品を集めた展覧会で展示されたが、「見る人が学内だけに限られているのは残念だから、どこか大学の外で展示出来たら良いね」と学生たちで話していたところ、それを聞きつけた教授の1人が、その数年前に東京の下町にオープンした、日本におけるオルタナティブスペースのはしりである佐賀町エキジビット・スペースを主宰する小池一子の知り合いだった縁から、彼女にとって初めてとなる「アート作品」は同スペースでのグループ展「Clear Garden」で展示され、続いて他のギャラリーでも紹介されることとなる。

卒業制作作品が、いわゆる「デビュー作」として一般のギャラリーで展示されることになる、その流れも異例だが、その6年後の1991年に再び佐賀町エキジビット・スペースで開かれた、より大規模な個展「地上にひとつの場所を」で発表した《地上にひとつの場所を》により、内藤は一気にアート界の注目を浴びるようになる。

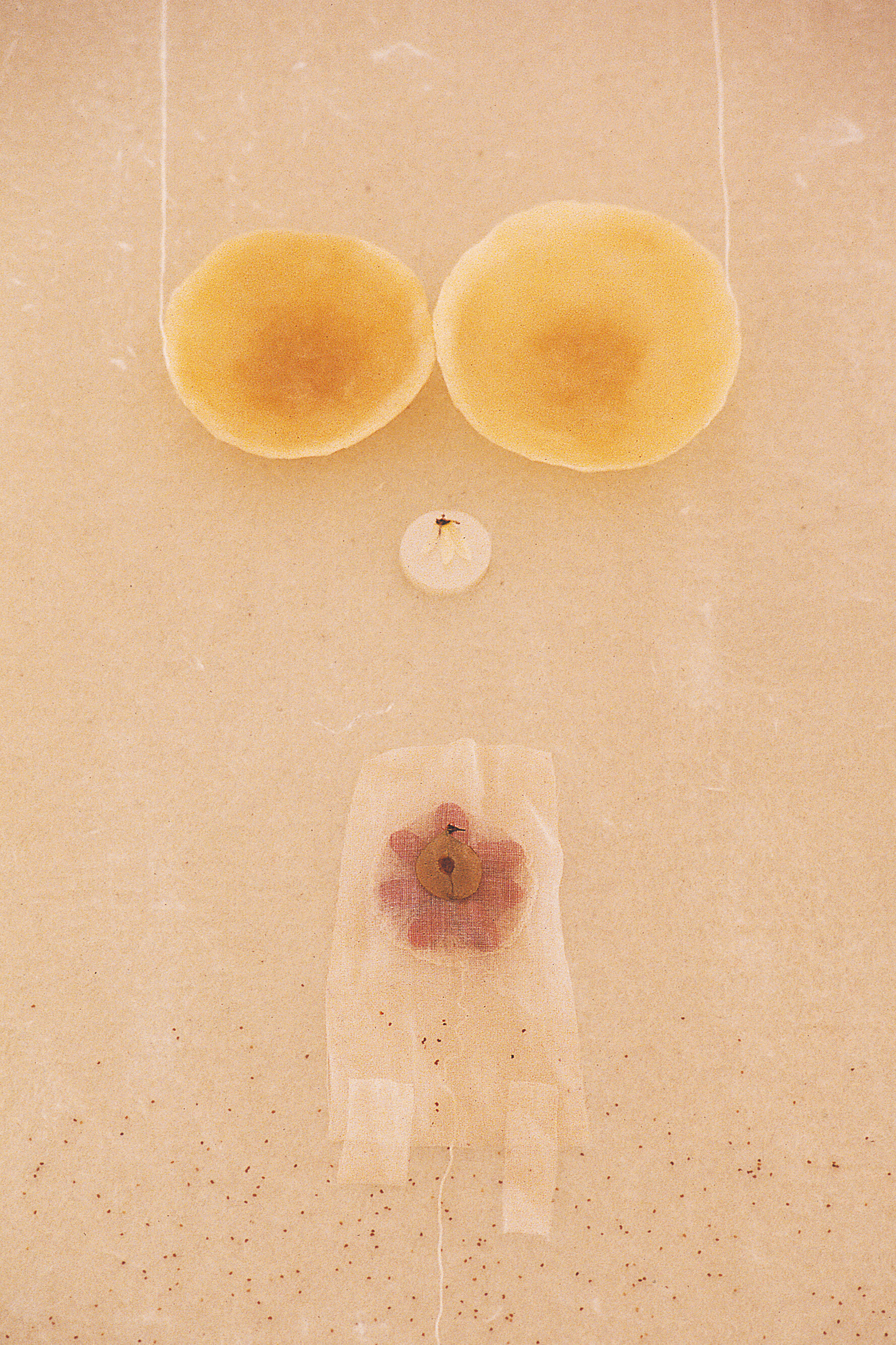

彼女の初期の代表作と捉えられる同作は、ギャラリー空間のなかに、幅5.5×奥行き15×高さ2.6mの楕円形のテント状の構築物が作られ、内部の床に、植物の葉や種、籐、貝、フェルト、木綿、針金、ガラスといった細々としたオブジェが、卵や被子など生命の神秘を暗示させるかのように、厳密に配置されたものであった。フランネルによって外界の雑音が遮断され、まるで胎内のメタファーのような純粋で非日常な空間のなかに1人ずつ、靴を脱いで入り鑑賞する。鑑賞者は、その1人だけの自由な空間において作品と一対一の関係となり、自身と向き合ったり、1人になることの意味について考えたりすることで、テントから出た時には、まるで生まれ変わって再びこの世に戻ってきたような感覚を覚える。

当時、この作品に関して、若手にしては異例ともいえる作品のスケールの大きさと、反対にフラジャイルで微細なオブジェが作り出すミクロな世界観の対比や、様々な造形が女性の身体を想起させる点などが議論されたが、とりわけ話題になったのは、観客が1人で作品の中に入り鑑賞する方法(つまり1人10分とすると、1日に40人程度しか鑑賞出来ない)の、作品展示に常に作家が張り付いていて1時間ごとに内藤が展示を整えるといった秘儀めいた側面である。

もちろん、内藤の関心はそうした儀式的なことにあるわけではなく、あくまでも、作品と鑑賞体験と作家の行為は分けることが出来ないという考えのもと、自身が作品をつくっている時に感じたアートの一番神秘的で深い体験を鑑賞者にも共有してもらうため、また、1人にならないとわからないことがあることを伝えるための方法だったわけだが、この鑑賞法は海外や、特に多数の観客が見込まれる場所での展示においては多くの困難を伴うこととなる。

例えば、1992年のニューヨークでの展示「Spatial Drive」(ザ・ニュー・ミュージアム・オブ・コンテンポラリー・アート)では、わざわざアジアン・カルチュラル・カウンシルからグラント(助成金)をもらい現地に滞在することで作家が定期的に作品の状態を整えることができるようにしたが、1997年に開催された第47回ヴェネツィア・ビエンナーレの日本館での展示の際は、この一度に1人しか鑑賞出来ないという展示方法が大きな物議を醸す。

アート界のオリンピックと言われ、現在も世界で最も重要なアートの祭典であり続けるヴェネツィア・ビエンナーレが賑わいをみせる関係者内覧の3日間の間に、メインのジャルディーニ会場やアルセナーレ会場だけでなく、街中の各所で展開される数々の展示を観なくてはいけない世界中から集まった評論家やキュレーターら美術関係者にとって、この鑑賞法は理解に苦しむものであり、排他的で観客に対する横暴であると非難されたりもしたが、内藤が基本的な方針を変えることはなかった。

その6年後の2003年に開催されたヴェネツィア・ビエンナーレのスペイン館では、同館代表のサンチアゴ・シエラが、スペイン国籍の人しか建物内部に入ることが出来ない、それこそ排他的と言えるような展示を行うなど、作品のかたちや鑑賞の仕方も大きく多様化し、1人で鑑賞、あるいは人数制限を必要とする展示も決して珍しいものではなくなった。今となっては、あの時の日本館の前で不満を露わにする観客と日本館関係者の間のなんとも張りつめた空気が嘘のようであり、内藤の展示はのちに来たる様々な多様化の兆のひとつであったように思える。さらに言えば、列強が競い合う当地で、作品が大きく注目されることは至難の業であり、どのようなかたちにせよ、また作家も関係者もそれを望んでいたわけではなかったとしても、その作品が人々の記憶に強烈に刻まれることになったことは事実である。

こうして色々な意味で、彼女の名を世界のアートシーンへと押し上げることになった1997年のヴェネツィア・ビエンナーレの喧騒の横で、同年、内藤はもうひとつの重要な海外プロジェクトを手掛けている。ドイツ、フランクフルトのカルメル会修道院という歴史的な宗教建造物における展示《Being Called》である。この修道院の元食堂として使われていた広間には、異教徒に迫害される場面や旧約聖書における聖人たちが奇跡を起こす場面、修道会の歴史などを描いた16世紀の壁画が残されていた。

内藤はその絵を通して、死者の存在と出会うこととなる。そして、そこに描かれた人々の数を数え、その304人の一人ひとりに対し、魂を休息させる小さな枕を制作して展示した。それは鎮魂でもあり、今生きている人々に、かつて生きていた彼ら一人ひとりの存在や気配を感じてもらうためのものでもあった。ここにおいて内藤は、過去の人(死者)と繋がり、また現在を生きている人、未来に生まれてくる人たちという存在がまとう時間の幅、命の連続性、その調和のようなものを感じるとともに、世界には自分以外の人間がいることを思い出したのだという。

土と日本:自己から他者へ、死者から生者へ

初めて死者を通して他者の存在を感じるとともに、展示を行う場所と対話し、そこを起点に作品を考えるようになった内藤に、1998年、瀬戸内海の直島にある築200年超の日本家屋全体を作品化する初の恒久展示の依頼が来る。

当時、内藤を担当していたギャラリストの小柳敦子は、最初にプロジェクトの打診を受けたとき、作品に張り付くという展示スタイルをとる作家なので、絶対にやるわけがないと思う一方で、ダメもとで「一度だまされたと思って現場を見に行ってみないか」と内藤を誘ったという。かくして、高齢化と人口減少が深刻化しつつあった離島の集落を何度か訪れるうちに、当初の予想に反して、内藤は興味を持つことになる。内藤によると、現場で既に完成していた宮島達男の作品空間の徹底した丁寧な仕事を見て、これを作った人たちは信頼できると思ったことに加え、当時は海外で仕事をするようになっており、そのなかで日本というものと向き合う時期にきていたことも、このプロジェクトを受ける理由のひとつであったという。

だが、具体的な場との対話やイメージが可能になったのは、通称「きんざ」と呼ばれる、かつて漁師小屋があったとされる場の小さくて簡素な建物の壊れた玄関の床下の土が露わになったときである。この空間と対峙して、何をどこまでして良いかを考えていた内藤の前に、床と天井を全て取り払うことで一つの無名性をもった原初的な裸の生命力をもつ空間、美しい闇の空間があらわれ、はじめてこの場所に触れても良いと感じたという。

土に触れることで、その家が建つ前からある土地、人間が生きてきた大地、死者たちに迎えられ、空間が過去に守られていることを感じた内藤に、さらなるインスピレーションを与えたのは、土壁が崩れ落ちて出来た穴から光が入るとともに聞こえてきた、外の道を通る人の足音や話し声、雨の降る音である。

「今、ここに生きている人々の存在を感じて、誰とも知らない他者への感情が生まれた瞬間だった。(...)かつてここに住んでいた人、いま私がそうであるように生きている人たち、これから生まれてくる人たちがいる。ことを感じた。」

内藤は、その状況をあえて活かし、外の動きや自然光をなかに取り込み、内部の土の上には、杖や糸による抽象的な形体のオブジェとともに、生まれる時に新生児が両足を揃えて地上へ着地する際に両足が収まる寸法である直径78mmの円盤状の大理石の彫刻を生誕のイメージとして置いた。

こうして、以前のように外界を遮断し、自身と他者、孤独と共存、聖なる空間と日常を区別し、光と闇の管理された風景のなかで自分の世界を思いだすのではなく、内と外の重なり合いや、日常における聖なるものの存在に気づかされ、1人になることで外の世界の存在を知るという認識の仕方へと移行するとともに、作るという姿勢自体にも変化があったという。

「「作る」ことは、作り替えるとか、ゼロから新しいものを生み出すということではない。すでにすべてが与えられていて、目の前にあるものの中から何に気づくか、そこで何を見い出すか、という行為だと思ったんです。1」

この作品の英文タイトル「Being given」(このことを)に込められた、あらゆるものを受け止めれば受け止めるほど受容の器が深くなっていくという考え方は、後に豊島美術館へと繋がることになるのである。こうして、1人で鑑賞するかたちから、「人と共にいる」方向に徐々に向かうとともに、本作において、内藤は初めて物理的に作品を離れ、他者に管理を委ねることとなった。(後編に続く)

1: 内藤礼インタビュー『ART iT 第23号』、2009年3月初出

三木あき子みき あきこ

キュレーター、ベネッセアートサイト直島インターナショナルアーティスティックディレクター。パリのパレ・ド・トーキョーのチーフ/シニア・キュレーターやヨコハマトリエンナーレのコ・ディレクターなどを歴任。90年代より、ロンドンのバービカンアートギャラリー、台北市立美術館、ソウル国立現代美術館、森美術館、横浜美術館、京都市京セラ美術館など国内外の主要美術館で、荒木経惟や村上隆、杉本博司ら日本を代表するアーティストの大規模な個展など多くの企画を手掛ける。

同じカテゴリの記事

2023.08.04

内藤礼 後編「私は生きていることを喜んでいます」

自然の生気(アニマ)・人間と世界との連続性の探求 《きんざ》(2001)での体験...

2023.04.05

横尾忠則 後編「わからない力により画家の道へ~『呪われた』人生から『祝福された』人生へ 」

画家になりなさいという啓示 グラフィック・デザイナーとして大きな成功を収めていた...

2023.03.29

横尾忠則 前編「死とともに生き、描き続ける――横尾忠則の宿命と人生」

2022年12月、アトリエにて。 誰かと、ある時、ある場所に共に居合わせた偶然に...

2022.11.21

宮島達男 「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」後編

第2エポック 時の蘇生・柿の木プロジェクト(1996~) このように、憧れていた...

2022.11.21

宮島達男 「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」前編

宮島達男は、0が表示されず、1から9の数字を刻み続けるLED(発光ダイオード)の...

2022.10.19

大竹伸朗 後編「アート界から遠く離れ、日常のなかでアートを作り続けること」

宇和島へ 日本がバブル景気に沸いていた1988年、大竹伸朗は、愛媛県宇和島市にあ...